Querid@s tod@s: Os presento mi nuevo relato: La llamada de doña Carmen. Se trata de un nuevo cuaderno de investigación del Dr Taylor ambientado en horrores lovecraftianos de los mitos de Cthulhu.

Para usos y explotaciones comerciales de la obra, contactar con el autor mandando un correo electrónico a rtlectura@gmail.com; podremos llegar a un acuerdo.

Podéis leerlo a continuación o descargarlo en diferentes formatos, si os resulta más cómodo:

Descargar formato PDF.

Descargar formato MOBI.

Descargar formato EPUB.

Leer por medio de la aplicación WATTPAD.

"La Llamada de Doña Carmen"

Cuaderno de investigación del Dr. Taylor

Newburyport, 14 de julio de 1932

Doña Carmen, así conocían todos al local, aunque, sobre el portón, en un desgastado rótulo de madera, abombado por la humedad y el salitre se podía leer "La Española, Casa de Comidas". El rótulo quedaba a media altura, tuve que inclinar un poco la cabeza para leerlo, y es que aquella casa de comidas se encontraba en un semisótano. Dicen los más viejos que aquel local ya era viejo cuando ellos eran niños y que se hallaba así, medio enterrado con respecto al nivel de las otras casas porque el resto de edificios, aunque antiguos, eran más recientes. El nivel del pavimento había subido, sin embargo, la casa de doña Carmen y la misma doña Carmen permanecían en el mismo estado de conservación desde siempre.

—Mi abuelo ya la conoció de vieja—, me dijo Salino aquella noche, entre susurros y bourbon clandestino mal destilado. Salino era uno de los parroquianos de aquel garito, había sido marino, capitán de navío, hasta que dejó de navegar. Algo ocurrió en uno de sus embarques (de eso me enteré después, por otro informante). Fue el único superviviente de un velero destinado a los trópicos, volvió diciendo locuras sobre una isla que surgió flotando a la superficie desde el fondo del mar, dejando a su buque varado. Denunció unos hechos extraños ante la autoridad portuaria; pedía una intervención militar para destruir el mal que acechaba en el mar. Fue relevado de su cargo y, tras unos meses de tratamiento en el sanatorio mental de la ciudad de Arkham, no volvió a repetir aquellos delirios. Se había vuelto tranquilo, ya solo hablaba de recuerdos su niñez. Bebía a todas horas, siendo confundido con cualquier marinero borracho de poca monta. Ni siquiera le decían capitán, todos le llamaban Salino, su mote de cuando niño. Otra gente pensaba que le decían Salino porque durante el tiempo que estuvo en aquel bote salvavidas, a la deriva, había bebido demasiada agua salada y eso le había afectado al cerebro; claro que al menos él había tenido la suerte de regresar.

—Mi abuelo me hablaba de ella, de doña Carmen —continuó Salino—, joder ¡y cómo me hablaba! Eran cosas que no deberían decirse un niño, pero claro, ¿a quién más podría hablarle de eso?, ¿a mi pobre abuela ?, ella no hacía otra cosa que trabajar para pagarle sus vicios. ¿Decírselo a Padre? Padre respetaba mucho al abuelo, pero su amor por la abuela era mucho más fuerte. Si Padre se hubiera enterado de las cosas que el abuelo hacía con doña Carmen en el sótano...—. Salino señaló hacia arriba riendo por lo bajo, mirando hacia los ventanales a través de los cuales podían verse pasar las piernas de los viandantes que caminaban por el acerado de la calleja. —Aunque lo parezca, esto no es un sótano, el sótano está más abajo—, miró hacia el suelo, entarimado de madera dura y desgastada, con las juntas y agujeros de carcoma rellenos por un embreado negro, en ocasiones verdoso. El ambiente de La Española estaba cargado, el bochorno veraniego podía mascarse. Allí olía a tabaco, orina y pescado; pero también a buena comida. Era el local preferido por los trabajadores del puerto de Newburyport. Precios sin competencia, raciones abundantes, ambiente jovial; aunque mal ventilado. Era un local amplio que por su posición semienterrada se encontraba al abrigo de miradas indiscretas. Por eso también era el local de asambleas del sindicato de obreros del puerto. A doña Carmen no le importaba, de hecho, le gustaba que aquellos fuertes muchachos anduvieran por su local, por su negocio, tenía tratos con ellos. Cuando algún marino conservador le echaba en cara que aquello se podía convertir en un polvorín de huelguistas ella se reía diciendo: —"Déjalos, en doña Carmen caben todos —los miraba haciendo morritos y pestañeando—, hay que tener amigos no solo en el infierno"—. Siempre terminaba sus frases provocadoras humedeciendo sus gruesos labios repintados de carmín mientras parpadeaba agitando las pestañas postizas.

Para entrar en doña Carmen había que bajar un empinado tramo de peldaños —en doña Carmen se entra fácil, lo difícil es salir—dijo Salino sonriendo—, más de uno se pasa de copas y después no hay quien lo haga subir la escalera. El viejo Johnson se partió el cuello, aunque ni su familia lamentó la pérdida.

Elevé la vista para enfocar mi atención un poco más allá del viejo Salino, había una mirada que nos estaba escrutando desde el final de la barra hacía ya un buen rato. Elevé mi vaso de whisky escocés al mismo tiempo que mis cejas para lanzar un saludo a aquel joven que nos observaba. El joven contrajo los rasgos de su cara unos segundos y luego se nos acercó, interpretando mi saludo como una invitación. Se colocó de pie, algo alejado de la barra, a media distancia entre los taburetes que Salino y yo ocupábamos. Era un tipo de complexión fuerte, sus espaldas hablaban por sí mismas, no podía ser otra cosa que cargador del muelle. Volvió a contraer el rostro y llevó su mano hacia la visera de la gorra negra que le cubría unos cabellos rojos que hablaban de su ascendencia irlandesa.

—Buenas noches, agente.

—¿Agente? —le contesté, mostrando las palmas blancas y suaves de mis manos—. ¿Tengo manos de agente de la ley?

—Nunca se sabe, ¡hace usted demasiadas preguntas!, y el viejo Salino dice demasiadas tonterías.

Salino pareció salir de su letargo al escuchar su nombre, dirigió su dedo lento hacia la cara del joven y dijo con voz temblorosa.

—Tonterías... tonterías las que tú dices, jodido comunista.

—Jodido, tal vez, comunista: ¡nunca! Soy laborista, ¡laborista americano!

—¡Todos iguales! —Salino escupió sobre a la tarima de madera, dando un golpe con su vaso vacío sobre el mostrador. Esa era la señal, Gabriel, un hombre enjuto y calvo que atendía desde detrás de la barra, se acercó con una botella en la mano izquierda, la única que podía utilizar; el brazo derecho lo mantenía vendado y en cabestrillo. Mirar a aquel hombre daba escalofríos, tenía unos ojos saltones y encharcados que no parpadeaban. Caminaba descalzo, quizá tuviera una enfermedad ósea ya que sus pies eran excesivamente planos y parecía pisar con dolor a cada paso que daba. Con enfermedad o sin ella, mirar aquellos pies planos de uñas sucias y descuidadas helaba la sangre.

—Por favor, sírvanos a los tres, invito a esta ronda, pero ponga del bueno, del escocés.

Gabriel se dio la vuelta y, con pasos lentos, buscó entre unas cajas. Eran tiempos de la prohibición, pero allí tenían de todo, nadie se atrevía a meterse con doña Carmen.

Cuando estuvimos servidos, elevé mi vaso e hice un brindis: —¡por la libertad y el alcohol!

—¡Por ella! —El joven laborista chocó su vaso con el mío, sus ojos brillaban, mientras tanto, Salino había empinado de nuevo el codo, a punto de engullir todo el contenido de un trago.

—Soy Floppy –el joven cargador me dio un apretón de manos—, Conejo Floppy, así me llaman todos en el sindicato. —Sonrió, dejando entrever dos grandes piezas incisivas que sobresalían de manera exagerada de entre el resto de dientes que poblaba sus encías superiores—. Desde luego, por su forma de beber, no creo que sea usted un federal señor...

—Taylor, soy el doctor Taylor, de la Universidad de Miskatonic, encantado.

—¿Un doctor?, ¿de la Universidad?... ¡Claro, ahora entiendo lo que me dijo de las manos! Es verdad, tiene usted las manos suaves; ¡de no haber trabajado nunca! —Chocó su vaso con el de Salino y ambos rieron antes de empinar el codo y tragar todo el whisky.

Me gustaba como estaba ganando su confianza, había progresos que justificaban el gasto, me adelanté, eché el contenido de mi vaso al suelo sin ser visto y di golpes en el mostrador.

—Por favor, Gabriel, ¡llena otra ronda, del bueno!

Gabriel volvió a coger la botella, la había dejado encima de la caja, ya sin precaución de que fuera vista, de todos modos, nadie se atrevería a hacer nada contra aquel local. Gabriel recordó el día que llegaron los alborotadores. Las damas y caballeros de la Liga de la Templanza se manifestaron una vez, solo una, ante el local. Los tertulianos, dentro del doña Carmen, habían cerrado por dentro y miraban hacia los ventanales, podían ver, desde abajo, los zapatos lustrosos del Reverendo y las enaguas almidonadas de las feligresas. Todos reían y les lanzaban besos y piropos lascivos. Entonces, el Reverendo y un joven impetuoso bajaron los peldaños y empezaron a golpear el portón, la cosa se fue calentando, los de dentro hacían gestos que escandalizaban a las damas, los de fuera agarraron hachas y empezaron a dar tajos contra las dos grandes hojas de madera. Todo acabó cuando intervino la mismísima doña Carmen. Había estado desde la madrugada enredando en asuntos del sótano. Subió con grandes ojeras y bolsas en los ojos, tenía la frente marcada de arrugas sudorosas, aunque sus voluptuosos senos y sus carnosos labios rojos le aportaban cierto atractivo. Caminaba descalza, mostrando sus hinchados pies y las pantorrillas surcadas de varices; tenía su enorme cuerpo ceñido por un kimono de fina seda, tan roja y brillante como sus labios. Los marineros que llegaban de destinos lejanos, sabedores de sus refinados gustos, siempre le traían este tipo de prendas, que doña Carmen pagaba generosamente con doblones de antiguo oro español.

Doña Carmen miró a la concurrencia, que pasó de estar gritando obscenidades a las puritanas a guardar un profundo silencio reverencial. Sin embargo, afuera, las damas entonaban con fervor unos cánticos de la templanza mientras el Reverendo y otros hombres se afanaban contra la entrada.

—¿Qué coño quieren esas putas ahora?

—Son de la Liga, señora, ¡están dándole hachazos al portón! —le respondió Salino, escupiendo un trago de bourbon contra el portón.

Doña Carmen recogió su larga y ensortijada melena caoba en un moño que fijó con dos largos punzones de oro finamente labrados y se ajustó el cinturón del kimono antes de dirigirse a la entrada con pesados pasos de elefante marino. Quitó el listón de madera que aseguraba las dos hojas y giró el picaporte tirando de las puertas hacia adentro. La apertura fue tan rápida que sorprendió a los asaltantes, que cayeron en tropel desde las escaleras los unos sobre los otros como si un alud de puritanos tratase de inundar la casa de comidas. Allí estaba el Reverendo, aún de rodillas, tratándose de levantar y con doña Carmen mirándole desde arriba, envuelta en el kimono rojo.

—¿Te crees que me van a dar miedo unos hachazos, tontopolla? —dijo doña Carmen, agarrando al Reverendo por las solapas de su chaqueta y presionando hacia el suelo para impedir que se levantara—. No es el primer hachazo que me dan, tengo más, te voy a enseñar el más grande: ¡el que me dieron en medio del coño! —La voz de doña Carmen sonó grave y colérica mientras soltaba las solapas del Reverendo y abría de par en par las piernas y el kimono dejando ver su orondo y sensual cuerpo desnudo a los recién llegados. El rostro del Reverendo se contrajo mientras tapaba su rostro con las manos, el resto de feligreses reculaba escaleras arriba, tratando de salir, aunque sin poder dejar de mirar aquel grotesco y sensual espectáculo. Doña Carmen, ya despojada totalmente de ropaje, contoneaba su cuerpo canturreando de forma burlona los himnos de la templanza, mientras que sus fieles clientes la jaleaban con palmas. El Reverendo y el resto de seguidores de la Liga de la Templanza huyeron por la calleja y no volvieron, de hecho, no volvieron a manifestarse. Aquel grupo local nunca se recuperaría de la experiencia, en su huida olvidaron recoger las hachas, que desde entonces decoran, junto a otros trofeos, las paredes interiores de La Española. «Nadie se mete con doña Carmen». —Repetía Gabriel en su cabeza mientras dejaba caer el whisky escocés sobre los tres vasos. Cuando vio lo vasos elevarse en un nuevo brindis a la libertad no pudo evitar alargar su brazo izquierdo y chocar con ellos la botella gritando a su vez:

—¡Llibertat déxrpessio i de pensament!—, para pasar después a dar un trago a morro. Al ver a Gabriel empinando la botella no pude evitar sentir repugnancia, había algo en su cuello: tenía la piel demasiado gruesa, con demasiados pliegues para un hombre tan delgado, después del trago me miró, sin pestañear y dejó la botella sobre la caja para ir a atender a otros clientes.

—¿Qué le ocurre? —Aproveché que Gabriel ya no estaba con nosotros para preguntar, Conejo Floppy me contestó.

—Así es el bueno de Gabriel, habla poco, pero dice grandes verdades. Gabriel no es de aquí, por eso habla raro. Llegó de Innsmouth, tras los disturbios, hace unos años. Doña Carmen lo acogió como a un hijo. Habla raro, no solo por el acento de Innsmouth, sino por secuelas de los golpes. Conoces lo que ocurrió, ¿verdad?

—Bueno —mentí—, conozco lo que salió en los periódicos.

—¿La verdad oficial?... no te fíes de eso —Conejo Floppy apuró su vaso y me enseñó sus incisivos—, escucha algún día a Gabriel, un día que le apetezca hablar, claro. El gobierno les mandó un barco cargado de federales para reprimir sus cultos a sangre y fuego. Quedó muy tocado de aquello, lo dejaron lisiado del brazo y con traumatismos en la cabeza. Se le entiende, pero acorta palabras, cambia otras; una pena. Gabriel tuvo suerte al escapar de allí y encontrar a doña Carmen.

—¡Doña Carmen es nuestra madre! —dijo Salino, saliendo de su letargo y golpeando su vaso sobre el mostrador—. ¡Y nosotros unos hijos de puta!

Gabriel volvió a acercarse a nuestra zona de la barra a servirnos whisky.

—Y bien, doctor Taylor —Conejo Floppy arqueaba una de sus cejas—, no es usted del FBI, no está persiguiendo el alcohol y no tiene manos de trabajar en el muelle; ¿Qué demonios hace aquí?

—Recopilo folclore, soy folclorista de la Cátedra de Antropología Cultural, estoy escribiendo un libro sobre leyendas y tradición oral en los pueblos costeros de Massachusetts —contesté, ocultando a medias mi verdadera misión—. Recopilo historias, canciones populares... por eso he venido a La Española, solo llevo unas horas y esta taberna es una mina de oro.

—¡La mina está más abajo! —dijo Salino, agarrándose a mi brazo para no caer del taburete, el alcohol parecía estar perjudicándole demasiado— Pero no es oro todo lo que...

Salino fue interrumpido por un zamarreón de Conejo Floppy, que tiró de él, colocando su espalda debajo de uno de sus hombros.

—Vamos, Salino, estás al límite, o te retiras ya o no podrás subir las escaleras. Creo que ya hemos abusado mucho de la generosidad del doctor; te acompaño a casa.

Conejo Floppy me dio la espalda, intenté acompañarlos, pero algo me retuvo, era Gabriel, que me agarraba de la manga derecha de la camisa con su único brazo útil.

—¡Paga! —la mirada de Gabriel era tan profunda y acuosa como cabía de esperar de alguien de Innsmouth.

Dejé un puñado de billetes de dólar, sin contarlos, sobre el mostrador. Gabriel sonrió y soltó su presa para coger los billetes y meterlos dentro del cabestrillo sucio que envolvía su maltrecho brazo vendado. Busqué entonces con la mirada, Conejo había atravesado el portón y ascendía escaleras arriba cargando con Salino como si llevara un fardo de plumas. Salí tras ellos, una brisa marina fresca parecía haber desplazado el bochorno. El frescor me acarició el rostro, era impresionante, no me había dado cuenta del calor que hacía dentro del Doña Carmen hasta salir y respirar aire limpio. El sindicalista ya había descargado a Salino y se afanaba en remeterle bien la camisa y atusarle un poco los cabellos canosos enmarañados.

—Esperad —les dije, forzando una sonrisa—. ¿Por qué no tomamos la última?, ¿dónde podemos ir ahora?

—Imposible, doctor —Conejo Floppy se llevó la mano a la gorra imitando un saludo militar—. Salino ya se va, tiene que cumplir con su amada esposa, ¿verdad? —dijo dando un leve codazo a su compañero—. En cuanto a mí, me encantaría, pero tengo que descansar, en pocas horas tenemos una descarga importante.

—¡Y tan importante! —dijo Salino tambaleándose y señalando escalones abajo —¡Ahí mismo...!

—¡Te digo que ya está bien, viejo! —dijo Conejo tironeando del brazo a Salino y dándole un empujón para alejarlo de la bajada a la taberna—. ¡Anda ya a tu casa, que te la vas a cargar con tu mujer! Pase buena noche, doctor —dijo Conejo con un fuerte apretón de manos— Estas manos callosas tiene que trabajar en breve.

—Un momento, por favor, ¿podéis aconsejarme un lugar para pasar la noche?

—Bueno... en el puerto hay varias casas de huéspedes, pero no se las aconsejo, entre marineros borrachos y las chinches no te dejarán dormir. El único sitio decente que se me ocurre para alguien como usted es el Royal Crown. Un establecimiento pequeño, pero con grandes pretensiones, ahí es donde se suelen alojar los capitanes y oficiales de los grandes buques. Si sale de la calleja, tuerce a la derecha y continua usted calle abajo, en dirección a los muelles lo encontrará; no tiene pérdida.

El Royal Crown Inn no estaba mal, si obviábamos el hecho del mobiliario envejecido y el olor a humedad. La habitación era amplia y un gran ventanal ofrecía buenas vistas del puerto, aunque en la noche solo podían apreciarse algunas luces piloto de los barcos y el vaivén del haz de luz del faro. Me acerqué a un pequeño escritorio y encendí un flexo plateado, cuya luz me dolió en los ojos. Hurgué en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué mi pequeño cuaderno de campo y una estilográfica. No volvería a llevar chaqueta, no mientras durase mi estancia en Newburyport, el pegajoso ambiente cálido y húmedo me había hecho cargar con ella durante toda la tarde-noche. Me dediqué a escribir todo lo que había sucedido, esto mismo que estáis leyendo ahora y que espero sirva para prevenir a otros incautos; para evitar que caigan en el embrujo de esa maldita doña Carmen. Claro que entonces no sabía nada, iluso de mí, estaba eufórico no solo por el whisky, sino por el hallazgo de aquella taberna. Mis compañeros de la Cátedra de Antropología Cultural se alegrarían por ello. Años de investigación y recopilación sobre culturas costeras de Nueva Inglaterra estaban dando sus frutos. Por supuesto que conocíamos los sucesos de Innsmouth, fueron el punto de partida. La Universidad de Miskatonic atesoraba en su biblioteca de acceso restringido una gran cantidad de fondos documentales y textos acerca de los antiguos pobladores, tanto colonos como indígenas. Algunos investigadores aventuraban incluso la existencia de otras civilizaciones, incluso otras humanidades previas a las reconocidas por la ciencia oficial. Pero eso es un marco más amplio en el que no vamos a ahondar aquí ya que precisaría un ingente esfuerzo de síntesis que me veo incapaz de acometer dado mi delicado estado de cordura. Prefiero ahorrar en discurso mientras me queden fuerzas y un mínimo de enfoque racional. Aquella noche, mi primera noche en el Royal Crown Inn fue un delirio de euforia —cuan caro lo pagaría después—, ¡Había encontrado un lugar que, para mis compañeros de cátedra constituía un enclave casi mitológico! Hacía ya poco más de nueve meses desde que, repasando documentación acerca Innsmouth, encontramos cierta información que relacionaba ese puerto maldito con un lugar llamado "La Española".

Insistimos a nuestro catedrático, el doctor Herbert East, quien cedió a nuestras súplicas y nos permitió acceder a una sala de la biblioteca solo permitida a catedráticos en activo, y a ciertos discípulos bajo estricta supervisión. Allí encontramos más evidencias: alguna gente notable de Innsmouth refería ciertos intercambios de mercancía con "La Española". Fueron meses de intensa búsqueda descartando varias hipótesis y pistas falsas, como la que llevó a nuestro compañero, el Dr. Frank Rowman, a viajar de manera infructuosa rumbo a la isla del Caribe en la que desembarcara Cristóbal Colón. Lo único que trajo el Dr. Rowman de su estancia caribeña fue un bronceado y unos pequeños parásitos en la zona pélvica que contagió a varias alumnas de la residencia femenina. Se convirtieron rápidamente en vectores infecciosos que acabarían contagiando a todo el campus miskatónico. Por fortuna, aquella vergonzante micropandemia pudo ser ocultada antes de que la reputación de la institución se viera comprometida.

Yo, por mi parte, me encargué de seguir una pista secundaria, la de unas joyas y pequeños objetos de arte perturbador que se encontraban custodiados una sala acotada del museo de la Universidad. Llamaron nuestra atención unos pequeños colgantes que parecían hechos de oro bruñido, mostraban motivos marinos y ciertos animales que no podían ser otra cosa que mitología costera de origen indígena. La documentación sobre aquellas piezas rezaba que habían sido requisados en las redadas de Innsmouth y entregadas por la autoridad federal a la Universidad; la única información que proporcionaron los detectives del gobierno es que un sujeto interrogado les dijo que aquellas cosas eran de "La Española". A este respecto, el doctor Herbert East, nuestro catedrático y director de investigación, fue taxativo en algo:

—Sepan que, como miembros numerarios de esta institución, no trabajamos para el gobierno, sino para Universidad de Miskatonic. Nuestro objetivo es la preservación a ultranza de la cultura. Cualquier hallazgo encontrado ha de ser entregado y custodiado por esta universidad. Hay constancia de la destrucción de valioso patrimonio histórico por parte de las autoridades políticas tras los sucesos de Innsmouth. Esta institución no está al servicio de la destrucción sino de la preservación del legado cultural de nuestros ancestros. Si la actual coyuntura política no está preparada para apreciar la cultura, la custodiaremos dentro de nuestros muros hasta que la sociedad y la clase política alcancen el suficiente grado de madurez.

Me puse a investigar en los anales del museo hasta encontrar, en una publicación de índices museísticos, una pieza, también de oro, con los mismos motivos de mitología submarina. Se trataba de un hallazgo fiable: una pieza de estilo similar, pero de mayor tamaño. Era una especie de corona o tiara. La pieza en cuestión que se encontraba en poder de la Sociedad de Estudios Históricos de Newburyport. Aquella ciudad era un importante puerto que se encontraba en la desembocadura del Merrimack poco antes de que el río se convirtiera en un amplio estuario donde todo se mezclaba, el agua dulce y la salada, las corrientes venidas desde alta mar con los desechos urbanos venidos de tierra adentro; arena limpia y cieno putrefacto. Un lugar todo mezcla, todo fango y marisma con aromas a pescado podrido y frescura verde de algas, era el medio natural donde se movía con soltura la maldita doña Carmen, pero de esto me enteraría después; entonces sería demasiado tarde.

Lo que en principio parecía iba a ser una visita de pocas horas se había complicado, llegué a Newburyport bajando del bus al atardecer, con la única intención de visitar la sala de exposiciones de la Sociedad de Estudios Históricos, ver la pieza personalmente y recabar alguna posible documentación sobre la misma; pero no fue posible. Me atendió la conservadora del museo, que resulto ser Anna Tilton, una hermosa joven en edad casadera con modales exquisitos. La conservadora, de mirada azul, vestía un traje gris de dos piezas y recogía su cabello rubio con una larga trenza. Señalando hacia el interior me indicó que la pieza ya no estaba disponible, pero se ofreció a acompañarme por la amplia sala de exposiciones y presentarme otras piezas de gran valor etnográfico: arpones de ballenas de los antiguos pobladores, abalorios de piedras preciosas, tapices indígenas.

—Nada de eso me interesa, señorita —dije, cortando su discurso mientras observaba un cambio en su rictus.

—¿Cómo? —sus celas se elevaron— Permítame insistir, doctor Taylor, siendo usted folclorista estoy segura de que le encantará conocer...

—Se lo agradezco de veras, quizá en otro momento regrese para estudiarlos, pero como le digo: solo he venido a conocer la tiara de oro y la documentación relativa a su posible origen y actual paradero: tenga la amabilidad de mostrarme algo que pueda ayudarme.

—Lo siento doctor, esa pieza ya no forma parte de la colección, por acuerdos de confidencialidad, no estoy autorizada a comunicarle ningún dato de su actual propietario.

—Pero, ¿tendrán algo?, ¿no? algún artículo, estudio, ¿datos de su hallazgo y llegada a esta institución? —me acerqué a la chica, que se estaba ruborizando.

—Lo siento, no, es que no... —comenzó a llorar.

Saqué un pañuelo limpio del bolsillo superior de mi chaqueta, prenda que empezaba a molestarme con aquella temperatura ambiental, y se lo ofrecí, ella lo tomó para enjugar sus lágrimas.

—Por favor, señorita Tilton, siéntese —señalé un banco que había apoyado en una de las paredes de la sala de exposiciones—, lamento si he sido brusco en el tono de mis palabras, es que venía con la expectativa muy alta de ver la pieza personalmente —tomé de a la señorita Tilton de su mano izquierda y la invité a sentarse junto a mí. Ella continuaba enjugando sus lágrimas con mi pañuelo.

—Lo siento, es que, es que... ¡no estoy autorizada a hablar! —dijo esto tapándose la cara con el pañuelo.

—Tranquila, olvidemos el tema —dije, sosteniendo aún su mano entre las mías, temblaba—, hablaré con sus superiores, la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Históricos. Seguro que les interesa colaborar en la publicación de un artículo con la Universidad de Miskatonic.

—Usted no lo entiende —la señorita Tilton miró hacia los lados, la sala estaba tan vacía como siempre—, eso no será posible, la Junta Directiva ya no existe, se retiraron todos. Ocurrió tras la venta de la tiara, la sociedad pervive gracias a un depósito bancario que sirve para pagar mi sueldo y el del resto de personal; así como el mantenimiento de la sala de exposiciones.

—¿Cómo? —noté que su mano se retiraba.

—Por favor, doctor Taylor, ya le he dicho todo cuanto podía decirle. Le pido que abandone la sala, no me obligue a llamar al servicio de seguridad.

—Señorita Tilton, lamento mucho que elimine de esta manera la vía del diálogo. Ante esa actitud le informaré que estoy aquí representando a la Universidad de Miskatonic, pero bajo encargo de la autoridad federal. La tiara de oro que buscamos y que ustedes han vendido, de manera a todas vistas ilegal, está relacionada con los sucesos de Innsmouth. ¿Le suenan de algo? —Vi a la chica temblar de nuevo, no era mi intención intimidarla de aquella manera con la patraña sobre la autoridad federal, pero la situación me obligaba a ello—. Por favor, dígame todo lo que sepa, no me obligue a llamar al FBI.

—¡Fue doña Carmen! —la señorita Tilton continuaba sentada en el banco, pero se había inclinado hacia delante tapando sus ojos con mi pañuelo—. Esa vieja arpía, fue ella la culpable de todo. Llegó aquí un día, vestida con un traje de seda largo y rojo, tan largo que arrastraba por el suelo, venia descalza pero muy arreglada, peinada y repintada. La acompañaban cuatro cargadores del puerto que portaban los varales de una enorme caja de madera vieja, me hizo recordar un grabado bíblico del arca de la alianza. Doña Carmen me miró y dijo:

—Niña, llama a tu jefe y dile que vengo por lo mío, que ya es hora.

No me hizo falta llamarlo, el personal de seguridad se había encargado de hacerlo. El señor Mc. O´Connor, director de la sociedad, había salido de su despacho, temblando como un flan. Doña Carmen lo miró, de arriba abajo, diciendo:

—Ay, pequeño Mac, Macoco mío, mi bebé, ¡qué mal te ha tratado el tiempo! —Después se dirigió a los jóvenes, que aguantaban de pie cargando la caja y dijo: —Niños, dejadlo ahí mismo, que estos señores sabrán cómo repartirlo.

Avanzó después hacia la sala de exposiciones, con sus pies abiertos, gordos y varicosos, pero moviéndose como una diva, acompañada por los cuatro muchachos. En un instante levantaron la vitrina de cristal que se alzaba en el centro de la sala, protegiendo la gran joya de nuestra colección: la tiara de oro labrado que reposaba sobre un cojín de terciopelo rojo. La alarma sonó unos instantes, pero el personal de seguridad la desconectó ante un gesto del señor Mc. O´Connor, que había abierto la gran caja de madera y se encontraba aturdido ante aquella cantidad tan ingente de lingotes de oro y doblones españoles. La Sociedad había sido tentada en el pasado por representantes de los Marsh, una familia adinerada de Innsmouth. Fueron varias las ofertas que habían lanzado a lo largo de varios años, pero la sociedad siempre mantuvo la determinación de no vender la pieza. Claro, que la visita de doña Carmen lo había cambiado todo, en aquel cofre había dinero suficiente para mantener tanto a la sociedad como a todas las familias de la junta directiva por varios siglos, además no se trataba realmente de una oferta, era una decisión de doña Carmen, y nadie hubiera osado llevarle la contraria.

La señorita Tilton me había devuelto el pañuelo, que ya no parecía necesitar.

—Doctor Taylor, eso es todo lo que sé, por favor, no me delate. No sé más de esta historia, ni del dinero de la venta, solo soy una asalariada de la sociedad; en cuanto a los documentos relacionados con la tiara, el señor director se lo entregó todo a los jóvenes que venían con doña Carmen.

—No se preocupe, me hago cargo de su situación y agradezco enormemente su sinceridad. Por favor, solo le pido una última cosa, dígame dónde puedo encontrar a esa mujer.

El rostro de la señorita Tilton se iluminó con una preciosa sonrisa.

—¿Dónde encontrar a doña Carmen?, eso es lo más fácil de todo: en su taberna, está en una calleja paralela al muelle, pregunte a cualquiera que encuentre por la casa de comidas “La Española", le indicarán.

—¡La Española!, ¿ha dicho usted, "La Española"? —agarré sus manos y las besé repetidamente— ¡Gracias, muchas gracias! —La señorita Tilton retiró sus manos, imagino que en prevención de que se me ocurriera alguna otra acción desvergonzada —disculpe, señorita, es que me ha hecho usted muy feliz, ¡muchas gracias!

—No hay de qué, doctor, ahora, si me disculpa, tengo que recoger. Es tarde y la sala cierra en breve.

—Sí, claro —me despedí con una reverencia, sin osar volver a requerir sus manos—. ¡Yo también tengo cosas que hacer!

Salí de allí eufórico y rumbo a La Española, el resto es lo que he venido reflejando en este diario hasta el momento, un diario que ha sido escrito y reescrito. Aquella primera noche no escribí mucho, solo reflejé notas y datos esenciales. Necesitaba descansar y conciliar el sueño ya que había sido una primera jornada de investigación muy intensa y cargada de emociones. La ingesta de alcohol, toda vez que necesaria para la confraternización con informantes clave, resultó bastante nociva para mis procesos de razonamiento, por lo que preferí dormir y esperar a la mañana siguiente para escribir una primera misiva de informe de resultados positivos en línea de investigación de objetos extraños; que enviaré a mis compañeros del Departamento de Antropología Cultural en el primer correo disponible.

Newburyport, 15 de julio de 1932

La noche fue agitada, la humedad de aquel puerto en verano hacía que el bochorno fuera insoportable. Dormí a retazos de sueño, interrumpidos por náuseas que me obligaron a vomitar heces del alcohol ingerido en la taberna. Pero las náuseas tenían además otro origen. Sufrí sueños extremadamente lúcidos en los que me vi paseando por una playa al anochecer, de la mano de la señorita Anna Tilton. Caminábamos descalzos y cogidos de la mano por la orilla arenosa del mar hasta un banco de arena situado al final del estuario y, poco a poco, nuestros pies se hundían en un cieno verdoso. Al volver mi rostro hacia a la señorita Tilton, descubría que estaba vestida con un traje de seda rojo que ceñía su figura y hacía resaltar unos enormes pechos. Entonces, al mirar sus ojos, estos eran tan planos y acuosos como los de Gabriel, sus labios se volvían extremadamente gordos y rojos e intentaban besarme. Traté de escapar, pero mis pies se hundían en el cieno, estaba atrapado. Anna Tilton ya no era Anna, sino una mujer imponente, de piel gruesa surcada de arrugas y enormes pliegues, pero a la vez atractiva. Se me echaba encima y me poseía sexualmente una y otra vez mientras yo sentía una mezcla morbosa de asco y placer. Desperté en varias ocasiones vomitando y erecto, habiendo manchado mi ropa interior y las sábanas con poluciones nocturnas. Sentía un horror y malestar indecibles, al mismo tiempo; deseaba que aquella noche no terminara nunca. Dejo esto reflejado por escrito sintiendo cierta vergüenza por mi parte, aunque con la esperanza de que su publicación tenga algún valor científico y ayude a otros incautos a prevenirse ante el poder de ese caos mórbido, que entonces yo desconocía y tomaba por fantasías oníricas, pero que ahora reconozco como doña Carmen.

Pasé la primera hora del mañana desasosegado, completando notas de campo de manera febril y escribiendo, por duplicado, un informe para mis colegas de investigación. Una de las copias la envié por correo, la otra la anexo a continuación:

AAT:

Universidad de Miskatonic,

College Street, Arkham.

Cátedra de Antropología Cultural.

Estimados colegas: os comunico, con gran satisfacción, que hay hallazgos positivos relativos a nuestra línea de investigación. El seguimiento de la pista de los pequeños objetos de orfebrería ancestral ha dado sus frutos. No he podido aún contemplar la tiara de oro labrado que me trajo a esta localidad, pero tengo datos de su actual poseedora, doña Carmen y de su actual paradero: "La Española", un antiquísimo local de comidas cercano al puerto, que expende de manera clandestina bebidas alcohólicas y, por algunas informaciones, se dedica al trasiego ilícito de mercancías. Doña Carmen parece ser una persona marginal y al mismo tiempo muy poderosa y respetada en los bajos fondos de la ciudad. Tiene lazos con todo tipo de personas y tratos con el sindicato local de cargadores del muelle; además, da refugio a un hombre, venido de Innsmouth, que fue torturado cuando se reprimieron sus cultos.

Todo ello lleva a concluir que se trata del lugar referido por los documentos incautados en Innsmouth como "La Española" y que posteriores indagaciones nos permitirán desarrollar el objetivo principal de nuestro proyecto: “Describir y detallar la existencia de cultos primitivos relacionados con los desaparecidos cultos de Innsmouth para la preservación académica de esta gran herencia cultural específica de Nueva Inglaterra”.

Estoy entusiasmado y quiero mostraos mi agradecimiento a todos, especialmente al doctor Herbert East por concederme la oportunidad de contribuir en tan relevante empresa.

Recibid mis más cordiales saludos.

Dr. Raymond Taylor.

En Newburyport a 15 de julio de 1932.

Después de darme una ducha, arrugué las sábanas manchadas por vómitos y otras secreciones, dejando una nota de disculpas al servicio de habitaciones, acompañada por un puñado de dólares a modo de propina extraordinaria.

La mañana era clara y despejada, tras franquear la carta en la oficina de correos, fui a una tienda de ropa y compré dos camisas nuevas, un pantalón y varias mudas interiores que me entregaron en una gran bolsa de papel. Estaba deseando ponerme unos calzoncillos. Caminar por la calle con el miembro y los testículos rebotando libres dentro del pantalón me hacía sentir inseguro, pero el asunto de vestimenta tendría que esperar. Me encontraba hambriento y eran ya las once de la mañana, decidí ir a La Española a tomar un desayuno consistente; vaya si lo tomé. Café caliente y huevos revueltos con frijoles y sepia, una especialidad que decían era receta de doña Carmen. Me senté a una de las alargadas mesas que ocupaban la sala del comedor. Desde allí, podía ver en el centro de local la barra cuadrada desde la que Gabriel empezaba a servir bebidas a los pescadores que, de vuelta de la faena y tras vender el pescado en la lonja, venían a gastarse en alcohol sus ganancias. Un camarero, joven y de paso ágil, iba y venía entre las mesas sirviendo las comandas que sacaba de la cocina, un bochornoso cuartucho que se encontraba tras una fina puerta oscilante. Bajé la mirada al plato. Tenía un aspecto pringoso y oscuro aquel revuelto, fruto de haber sido cocinado en la misma tinta negra de la sepia; sin embargo, su sabor era fino y jugoso. Aquella carne de cefalópodo era blanda y se deshacía en la boca mientras estallaban los arenosos frijoles. Me deleité con el placer de la comida como hacía mucho tiempo que no lo hacía; el menú que nos servían en la mensa del campus miskatónico era tan pobre, tan soso. Me sentía lleno, pero no podía parar de comer, miré de nuevo la textura del revuelto. Aquella amalgama negruzca y caliente que removía con la cuchara me recordaba a algo, a algo que había soñado, algo cenagoso, caliente y placentero. Sentí una pequeña arcada, pero aguanté sin vomitar, empujé el plato y los cubiertos hacia el otro lado de la mesa para obligarme a dejar de engullir aquello.

Escuché como subía el murmullo en la mesa de al lado, había llegado un grupo de marineros con alguna noticia que causaba revuelo, entre los que farfullaban atropelladamente se encontraba Salino, que se puso en pie, gimoteando como un niño.

—Era solo una chiquilla, ¡en la flor de la edad! —Salino había roto a llorar allí, delante de todos.

—¿Qué ocurre, Salino? —Pregunté, aunque Salino ni siquiera me escuchaba, en su lugar, se me acercó Conejo Floppy, con su pelo rojo alborotado y la media sonrisa, que dejaba entrever sus incisivos.

—¿No se ha enterado, Doc? Ha sido hace un rato, yo estaba en el muelle y los vi llegar. Volvían de faenar y la encontraron flotando en el estuario, con el cambio de corrientes. La corriente se la llevó mar adentro y ahora la empujaba de vuelta. He podido ver su cuerpo al llegar, en la cubierta del barco, estaba preciosa, desnuda, parecía que estuviera viva.

—¿Pero...? ¿quién era?

—Una chica de aquí, parece que salió a nadar de noche y se ahogó. Una verdadera lástima, era la soltera más deseada de Newburyport. Muy educada, aunque algo fría, demasiado pagada de sí misma quizá. Tenía demasiados estudios por eso siempre rechazaba a todos los que se le acercaron. Usted hubiera sido un buen partido para ella: "un doctor"; sí: usted le hubiera gustado. Una lástima, yo la apreciaba, otros no tanto. Ya hay por ahí quien va diciendo que tanto darse aires de grandeza solo le sirvieron para acabar muriendo virgen. Una lástima, doctor, le hubiera encantado conocerla: era la conservadora del museo de historia.

Tragué saliva y sentí una gran opresión sobre el corazón, desde que escuché que una chica había muerto no pude pensar en otra que no fuera ella. Por otro lado, era la única chica que conocía en la ciudad, pero había otra cosa, recordé mi sueño. Empecé a hiperventilar.

—La conocí —suspiré—, de hecho, siento un profundo pesar.

—¿Cómo? —Floppy abrió exageradamente los ojos y la boca, dejándome ver sus enormes incisivos—. ¿De qué la conoce, doctor? —la sorpresa del muchacho era fingida, así como su curiosidad. El doctor Herbert East, además de Catedrático de Antropología era un reputado alienista, miembro fundador del Sanatorio Mental de Arkham. En sus clases, yo había aprendido algunas nociones para interpretar los rasgos faciales asociados a las emociones. Algunos rostros se resistían y eran difíciles de interpretar, pero el de Conejo era un libro abierto, le seguí la corriente.

—La conocí ayer mismo, antes de venir a la taberna; hice mis tareas como estudioso y visité la institución de referencia para conocer el folclore de esta ciudad

—¿Y qué le contó, doctor? Imagino que cosas importantes, esa chica era una joya.

—Sí, ciertamente, me mostró piezas de elevado valor cultural, como arpones de hueso de los antiguos pobladores, unas piezas magníficas y bien labradas, abalorios antiguos fabricados con piedras preciosas, así como varios tapices indígenas a los que se asocian historias de los indios que antaño que poblaron esta geografía. Una pena, una verdadera pena, en cuanto a apreciaciones estéticas, le diré que coincido con usted: era una joven bellísima y de educación exquisita. Una verdadera lástima —intenté dar una imagen de frialdad, y mantenerme firme, aguantando las lágrimas.

—¡Vamos, Doc!, no se ponga tan serio —dijo Conejo Floppy palmeándome el brazo—. Tomemos un vino español para alegrarnos, es demasiado temprano para un whisky. ¡Hoy te invito yo! ¡La descarga de esta madrugada ha sido magnífica! —Conejo fue hacia la barra y trajo dos vasos llenos de un vino oscuro y untuoso, color miel, me tendió uno de ellos. —Vamos, Doc, tienes que probarlo. Podemos tutearnos, ¿verdad?

—Sí, claro, será los más cómodo. —Probé el vino, era dulce y potente en el paladar, nunca había probado un vino así, sabía a almendras, miel, especias...

—Es un buen vino de Jerez, doctor, un auténtico tesoro —, Floppy lo saboreaba elevando la mirada y haciendo sonar su paladar, mientras dejaba ver sus incisivos—. Se lo traen a la señora desde España, incluso ahora con la Ley Seca, ella lo consigue y lo distribuye. A la gente de postín le gusta tener este vino en casa. Algunos incluso lo tienen de manera legal. Se puede conseguir en farmacias, previa receta médica; pero eso es prohibitivo. El alcohol es un lujp solo al alcance de las élites, por eso doña Carmen, con el sindicato, hace la generosa labor de ayudar a la clase trabajadora: poniendo al alcance de todos alcohol de calidad. Pronto acabará toda esta mierda de prohibición.

Conejo estaba muy hablador en comparación con el celo mostrado la noche anterior, hablaba por los codos del trasiego de alcohol, pero no se me escapaba que toda aquella verborrea podía ser una cortina de humo para ocultarme algo. Me dediqué a alabar el vino y a beber con Conejo Floppy y otros miembros del sindicato de cargadores alrededor de aquella gran mesa, con la esperanza de obtener algún fragmento de la información que realmente me interesaba. La temperatura se elevaba conforme avanzaba la mañana y la taberna se llenaba. Conejo intentó combatir el calor desabotonando os primeros botones de su camisa y recogiéndose las mangas. Entonces vi sus tatuajes, le envolvían lus brazos, parecían trazados geométricos étnicos, pero tenían cierta extrañeza que me resultaba familiar. Algo hizo click en mi cabeza: mis ojos de abrieron como platos.

—¿Qué te ocurre, Doc?, ¿nunca has visto unos tatuajes? —Conejo volvía a, mostrar sus incisivos mientras se desabotonaba la camisa abriéndola por completo—. No siempre fui cargador, empecé a trabajar como marinero y en mi primer viaje me traje este recuerdo de los mares del sur. Aquello no era para mí, prefiero trabajar en tierra firme. ¿Qué le parecen, Doc? ¿Sirven para tu estudio? —Conejo contrajo sus músculos en pose de forzudo, mientras recibía burlas y obscenidades de la concurrencia.

—Un trabajo interesante, desde luego, pero proviniendo de los mares del sur, poco o nada podrán aportar a mi recopilación de folclore local. —Mentí, igual que estaba haciendo él conmigo, aquellos trazados que se extendían por sus brazos y pecho eran del mismo estilo y simbolismo que la tiara y otros objetos relacionados con los cultos de Innsmouth.

Sentí algo en el aire, un perfume untuoso y recargado que me excitó nada más olerlo, llegó acompañado por una canción, que me recordó ligeramente a las grabaciones que nos hacía escuchar en sus clases el doctor R.L. López, Catedrático de Lenguas Románicas.

Él vino en un barco, de nombre extranjero

Lo encontré en el puerto un anochecer

Cuando el blanco faro sobre los veleros

Su beso de plata dejaba caer

Era hermoso y rubio como la cerveza

El pecho tatuado con un corazón

En su voz amarga, había la tristeza

Doliente y cansada del acordeón

Y ante dos copas de aguardiente

Sobre el manchado mostrador

él fue contándome entre dientes

La vieja historia de su amor:

Mira mi brazo tatuado

Con este nombre de mujer

Es el recuerdo del pasado

Que nunca más ha de volver (...)[1].

Cuando giré la cabeza y la vi, mi corazón dio un vuelco, era ella, doña Carmen, que paseaba cantando entre las mesas. Venía vestida con un traje de volantes de bailarina española que arrastraba por el suelo, el traje era rojo brillante y estaba moteado por lunares negros, al igual que un mantón que agitaba con sus brazos en alto. Unos brazos gruesos y de movimiento sensual e hipnótico acompañaban a su movimiento por toda la sala. Parecía que flotaba, en su deambular por la sala paseaba sus ojos planos y acuosos por la concurrencia, aunque no era una mirada fría, sino ardiente, ya que la adornaba con el aleteo de unas enormes pestañas postizas. Volví a sentir náuseas, al mismo tiempo que una indescriptible y enfermiza lujuria. Terminó su canción, sentándose en el regazo de Conejo Floppy, acariciando su pecho tatuado. Todos guardábamos silencio, yo —¡ay de mí!— He de confesar que sentí celos, unos celos terribles de no ser el elegido de doña Carmen. Ella debió presentir algo ya que se levantó, caminando hacia mí, tendiéndome grácilmente la mano para hacerme levantar de mi asiento.

—Pero... ¿a quién tenemos aquí? —doña Carmen miró un segundo a la concurrencia— Uno nuevo... ¡Niño! —me miró, mientras seguía sosteniendo mi mano— Tú no serás Billy el Niño, ¿verdad?

—No señora, soy el doctor... —Ella me interrumpió tapándome la boca con su dedo índice.

—Y si no eres Billy el Niño... ¿dónde vas con ese pistolón? —dijo doña Carmen señalando hacia mi bragueta, en la que resaltaba la tremenda erección de mi miembro viril. ¡Maldita sea! Sabía que ir por la vida sin calzoncillos podía jugarme una mala pasada, pero ni en mis más terribles pesadillas hubiera soñado verme expuesto de aquella manera. Todos en la sala se reían de mí, Conejo y Salino lloraban de risa abrazándose, mientras doña Carmen continuaba mofándose a mi costa.

—¡Gabriel! —grito el ama—, saca el rifle, que aquí hay un hombre con un arma cargada—. La carcajada generalizada parecía no tener fin. Todos en aquel infecto antro parecían haber rejuvenecido y reían como niños en un patio de colegio. Mi rubor y vergüenza eran indescriptibles. Entonces, ocurrió algo insólito, doña Carmen me acarició el rostro y todo mi pesar se volatilizó encendiéndose en mí una llama de pasión y placer extático. Ella me miró, lanzó un beso al aire con sus carnosos labios y me ofreció sus manos diciendo:

—Como estamos en verano, me puedes besar las manos.

Obedecí como un fiel servidor, tomando sus manos y besando, con enorme placer, cada uno de sus dedos. Ella pestañeaba, mirando al resto de hombres que rodeaban la escena, deseosos de ponerse en mi lugar. Doña Carmen retiró sus manos, me dio un ligero beso en los labios que concluyó cuando alzó la voz, diciendo:

—Y cuando llegue el otoño, ¡me puedes comer el coño! —Después de esto, hizo girar su mantón por el aire y se retiró canturreando por una portezuela al otro extremo de la sala, una puerta que, como esa misma tarde descubriría conducía al sótano que fue mi perdición.

Newburyport, 16 de julio de 1932

Solicitud de Telegrama

Hora de depósito: 9:25 a.m Precio final: 1,55$

Ordinario Urgente X Contestación pagada Acuse de recibo X

Lugar de procedencia: Newburyport

Destinatario: Dr. Herbert East

Domicilio: Universidad de Miskatonic, Cátedra de Antropología Cultural.

College Street, Arkham. Massachusetts.

TEXTO

Nuevos acontecimientos, preciso asistencia urgente.

Prácticas y usos sociales altamente desviados de la norma moral.

Dudo de la utilidad cultural y científica de preservar estos ritos.

Dudo de mi capacidad ética para sustraerme a tal depravación.

Por favor, acudan, háganme volver.

Remite: Dr. Raymond Taylor

Domicilio: Royal Crown Inn, Mills Str. Newburyport

Teléfono: 465-4413

Adjunto este resguardo de telegrama como prueba de que, en algún momento, durante mi tercer día en aquel maldito puerto, recobré algo de cordura y traté de salvar mi alma. Había despertado por el rayo de sol que inundaba mi habitación en el Royal Crown, eran las doce de mediodía. Miré a mi alrededor, las sábanas estaban, de nuevo, sucias, embarradas de un limo verde que olía a algas y podredumbre marina. Mi cuerpo apestaba igualmente y estaba manchado de aquel cieno y de sangre. Palpé mis rodillas, se hallaban arañadas, casi desolladas. Aquel dolor me transportó a la niñez, como cuando de pequeño me caía jugando en el parque en pantalón corto... inocencia infantil, ¡cuán lejos quedaba! Había cosas que empezaban a encajar, Floppy y su amabilidad el día anterior, toda esa verborrea y la confianza que me mostraba contándome los secretos del negocio no eran más que engañifas, un cebo, una forma de ganar tiempo para conducirme a lo que ocurriría después, una situación comprometedora de la que ya no podía echarme atrás.

Me metí en la ducha, con la absurda intención de limpiarme, de purificarme en algún modo –vano intento—. Mientras el agua golpeaba mi cara, retazos de recuerdos asqueaban mi consciencia. Restregué mi pelo tratando de eliminar pegotes de barro y algas adheridos a él. El jabón escocía en mis ojos, agarré una toalla para secarme la cara y entonces caí en la cuenta de algo: Mi brazo izquierdo estaba enrojecido, surcado por cicatrices negras de bordes rosados en carne viva. ¡Me habían tatuado el brazo! Sobra decir los motivos espeluznantes que, a pesar de la hinchazón, podían observarse. Trazados geométricos extraños entrelazados con plantas marinas y esos seres, esos repulsivos engendros a mitad de camino entre peces, ranas y ¡hombres! Sentí un desvanecimiento y caí en la bañera. Suerte que no había un tapón en el desagüe, de lo contrario podía haber muerto ahogado —qué ironía—. Desperté del desvanecimiento temblando de frío, me sequé como pude. Sentía un ligero dolor en el área temporal izquierda de mi cráneo, sin duda me había golpeado al caer desmayado. Me vestí con la ropa nueva que había comprado el día anterior. En un pequeño momento de lucidez, salí del hotel dispuesto a escribir un telegrama a mis colegas, no sin antes pasar por recepción a ofrecer mis disculpas por el estado deplorable en el que dejaba la habitación.

El recepcionista, un hombre maduro que usaba pajarita, esbozó una diplomática sonrisa.

—No se preocupe, doctor Taylor, sabemos que es usted amigo de doña Carmen y eso le convierte en huésped preferente.

—Pero, ¿cómo sabe? —mi tono de voz se elevó.

—Doctor, quizá desconozca que doña Carmen mandó recado y una generosa propina junto a los muchachos que le condujeron a su habitación anoche, —El recepcionista elevaba las cejas y volvía a sonreír ante mi perplejidad—. Parecía usted... “agotado” tras la fiesta, no se ruborice, doctor, todos hemos sido jóvenes y conocemos el efecto que trasnochar causa en la memoria.

—Sí, esto...

—Tenga un buen día, Dr. Taylor –el recepcionista señaló la claridad que se traslucía a través de las puertas acristaladas del hall—. Hace un día soleado, quizá el más caluroso de todo el verano, ¡disfrute!

Salí de allí a toda prisa, en dirección a la oficina de correos, dispuesto a redactar un detallado telegrama, que al final quedó reducido a las cinco líneas del resguardo que conocéis. Por alguna razón, me resistía a dar más detalles. Una parte de mí pedía ayuda a gritos, pero por otro lado había algo que me ataba a doña Carmen: un vínculo lascivo, un hambre carnal que me hacía querer volver a ella, a pesar del miedo y la repugnancia, a pesar a ser conocedor de mi posible perdición. Salí de la oficina de correos y me dirigí, febril y sudoroso, camino de La Española. El calor del mediodía y la humedad ambiental hacían de aquel trayecto una tortura, una tortura placentera, caminaba soñando despierto con lo que me esperaba.

Me senté a una de las mesas y comí dos raciones de aquel delicioso manjar negro, aquella comida con aspecto y textura cenagosa con la que sentía estallar los trozos de sepia en mi paladar. Era algo tan cálido, tan carnoso como los besos se doña Carmen. Seguían afluyendo a mi mente retazos de lo que hice con doña Carmen y con los demás, actos absolutamente impuros cometidos en aquel siniestro y placentero sótano; mi boca salivaba al recordarlos. Hubiera pedido un tercer plato de no haber sido interrumpido por Floppy.

—¿Qué tal, Doc? —dijo esto palmeándome el hombro, que encogí debido al dolor—, ¿qué te ocurre? Ah, el tatuaje, duele un poco al principio; pero pasará. ¡Hay que hacerse amigo del dolor! —dijo, guiñándome un ojo.

¿Amistad con el dolor? Quizá ese era el concepto que definía mi estado en ese momento. Sentía la piel de mi brazo izquierdo tensa hasta el hombro con irradiaciones de dolor en cada una de las líneas tatuadas, si cerraba los ojos se intensificaba y casi era capaz de representar esos trazados en mi mente por la huella que el dolor dejaba en mi sistema perceptivo. Además de aquel dolor lacerante, estaban otros dolores menores, como las rozaduras que tenía en rodillas y muñecas y el fino escozor que sentía —no exento de remordimientos de consciencia— en mis zonas púbica y perianal.

—Estás pensativo, Doc —dijo de nuevo Floppy, mostrando sus dientes—, haces bien en alimentarte, esta noche te tocará remar. Veremos a ver si tienes madera de marinero.

—¿Cómo? —aquello me sacó de mis ensoñaciones—. Remar, ¿hacia dónde?

—Ya lo verás, será solo un pequeño viaje por la desembocadura del río. A la caída de la tarde, hoy es 16 de julio, el santo de doña Carmen, al menos es lo que dice ella. Le gusta celebrarlo a la manera española: nos invita a todos a dar una vuelta por el mar. Así ha sido siempre, hoy invita la casa: comer y beber es gratis. Más o menos –me hizo un guiño—; al final doña Carmen se lo cobra.

La taberna estaba especialmente animada, había más gente de la habitual y el dispendio de alcohol gratuito hacía que el tono de euforia fuera subiendo en forma de canciones marineras cantadas a coro. Incluso el viejo Salino, envalentonado por el bourbon, se atrevió a pasear entre las mesas, canturreando en español con una imitación bastante aceptable de los contoneos de doña Carmen.

Dormí la mona sobre la mesa en la que caí alcoholizado, totalmente ajeno al jaleo circundante. Serían las ocho de la tarde cuando Conejo, vertiendo un cubo de agua sobre mi cabeza, me espabiló y cargó bajo su hombro.

—¡Vamos al puerto, Doc!, es hora de pasear a la doña. ¡Hoy se ha puesto guapísima!

Salimos por la calleja, que algunos se habían encargado de engalanar con banderines de colores. La algarabía se había desplazado a la calle, una multitud desordenada y alcohólica alborotaba a su antojo sin ser importunada por autoridad alguna.

—Hoy es nuestro día, Doc –dijo Conejo profiriendo alaridos—. ¡Nadie se atreverá a estropear su fiesta!

La calleja desembocaba en una calle algo más ancha que bajaba en abrupta pendiente hasta el muelle. A la cabeza de la algarabía, caminaba doña Carmen, vestida, como de costumbre, con un lujoso traje rojo, pero como nota fuera de lo habitual, llevaba sobre el cabello, peinado para la ocasión, la extraña tiara de oro que relumbraba bajo los últimos rallos del sol. Todo aquello parecía ser un ejercicio de ostentación pública de su poder. Como pude aprender la noche anterior, podríamos haber accedido al río de un modo más discreto desde un pasadizo que salía del sótano de La Española. Cuando llegamos al muelle había algo más de una decena de lanchas balleneras adornadas con flores y banderines. Se trataba de unos pequeños y estilizados botes de madera con dos remos por banda y pequeñas velas que les aportaban una velocidad y maniobrabilidad idónea para la caza de cetáceos.

—A prisa, Doc —dijo Conejo tironeando de mi brazo—, tienes que ocupar tu lugar. Doña Carmen me ha dicho que nos toca remar en su lancha.

Subimos al bote donde, para mi sorpresa, estaba Gabriel, con aquellos descalzos pies suyos llenos de uñas largas renegridas. Estaba sentado en el puesto de popa, agarrando la vara que servía de timón con su único brazo útil. Conejo Floppy me indicó que me sentara en el puesto de remos más adelantado, justo detrás de proa, donde se alzaba doña Carmen, erguida y majestuosa. Parecía un mascarón de proa viviente, con sus cabellos agitados por la brisa del mar. Conejo alistó las velas antes de ponerse en su puesto de remos al mismo tiempo que otros dos jóvenes, cuyos rostros que me sonaban de la taberna. Todos comenzamos a remar al ritmo que marcaba Gabriel. Íbamos en cabeza, nuestra lancha guiaba aquella extraña expedición. Desde mi posición podía ver la espalda de Conejo y de los otros dos marineros y la cara, que a pesar de lo inexpresiva parecía sonreír, de nuestro lisiado timonel. Detrás nuestra pude observar una especie de enjambre de botes balleneros, que nos seguían de manera desordenada y chocando a veces los remos entre ellos. El alcohol hacía mella, aunque parecía que su veteranía en estos menesteres les hacía fácil la tarea. El viento y las corrientes nos empujaban hacia mar abierto, por lo que remar me resultó una tarea fácil. No es mi intención comparar mi destreza con la de aquellos avezados marineros, pero he de decir que mi experiencia estudiantil en las regatas de remo de la Ivy League me hacían estar a la altura de las circunstancias. El tiempo pasó rápido, notaba la poderosa presencia de doña Carmen, a quién escuchaba cantar detrás de mí, en la proa del barco. Me sentía asustado y feliz al mismo tiempo.

Miré hacia mi derecha, sobre la borda de babor y pude ver que tras una extensión de marismas se extendía una playa de arena. Aquella zona me resultó familiar. Pregunté a Conejo, que respondió girando un poco la cabeza.

—Es la playa de Salisbury, un lugar ideal para los enamorados; especialmente al anochecer. Nosotros vamos más adelante —señaló hacia el otro lado, sobre la borda estribor—. ¿Ves eso de ahí? Es el extremo norte de Plum Island, cuando lo sobrepasemos, estaremos en mar abierto, viraremos rumbo sur-este hasta encontrar algún banco de arena, la marea está baja, pronto llegaremos.

Habrían pasado unos veinte minutos desde que atravesáramos el estrecho entre las playas de Salisbury y la punta de Plum Island. Mi mirada estaba absorta observando cómo los últimos rayos del sol se extinguían tierra adentro y el haz de luz del faro pasaba cíclicamente el cielo. En cada una de las lanchas empezaban a encender faroles. Noté como la quilla del bote rascaba sobre arena, habíamos encallado. Doña Carmen saltó desde proa elevando un farol que llevaba en las manos y gritando cosas incomprensibles. El agua le tapaba hasta la altura de las rodillas, la cola de su traje flotaba sobre el agua, la noche estaba tenuemente iluminada por la luna creciente en capricornio. Tripulantes de otras lanchas se le unieron, todos dando saltos y haciendo danzas extrañas y descoordinadas, agitando faroles y antorchas.

—¡Te lo dije, Doc! —Conejo Floppy me palmeaba el hombro mientras me ayudaba a bajar de la barca—. Hoy es el día más grande. Tienes suerte de haberla conocido en esta época del año. Todo se acelera para ti, ayer mismo recibiste el primer tatuaje y hoy recibirás el segundo. Sin duda le caes bien a la doña, Doc.

Sumergí mis manos en el agua y traté de refrescarme el rostro y aclarar mis ideas. Sentía reverberar algo en mi recuerdo. Era cierto, la noche anterior, tras la desenfrenada orgía carnal, me condujeron por un pasadizo que salía desde el sótano hasta un embarcadero solitario. Allí, con el cuerpo medio sumergido, doña Carmen me dio a beber algo directamente de sus labios y quedé en un estado hipnótico. Me agarraron por los brazos, ataron mis muñecas para evitar mis movimientos y recuerdo que alguien empezaba a tatuarme el brazo, las pocas veces que me atreví a mirar vi la sangre chorrear por mi brazo y aquella mezcolanza de líneas y algas dibujadas junto a cuerpos de seres retorcidos. En aquel extraño recuerdo debieron mezclarse ensoñaciones ya que se entremezcla la visión de un brazo igualmente grotesco y retorcido, pero no era un brazo tatuado, sino un miembro real de carne gris y putrefacta con pliegues, escamas y dedos palmeados. No podía ser una visión real, sino algún engaño perceptivo fruto de los narcóticos, ¡aquel no era mi brazo!

—¡Vamos a divertirnos, Doc! —Conejo tironeó de mi brazo y me empujó hacia la masa de hombres que bailaba agitando antorchas, algunos de ellos bailaban desnudos y habían empezado a cometer actos impúdicos. La marea continuaba bajando, en la zona donde se arremolinaba la mayoría, la arena estaba más elevada y compacta; lo que permitía caminar con comodidad. Doña Carmen elevó su farol y gritó:

—¿Dónde están los niños nuevos?

Conejo Floppy me llevó, casi arrastrándome, pero no fui el único. Otros cuatro jóvenes también fueron llevados allí, entre ellos estaba el joven camarero de la taberna, y los dos remeros que nos acompañaron en el bote. Doña Carmen sonreía mientras, con sus anchos pies, surcaba la arena dibujando una estrella de cinco puntas. Nos colocaron arrodillados en cada una de las puntas de la estrella. La doña pasó acariciándonos la cara, bebía de una botella y acto seguido nos besaba. Tal y como esperaba, al darme el beso, vertió algún brebaje en mi boca. Disimulé sin tragar hasta que se apartó de mí, entonces escupí el contenido sobre la arena. Cuando terminó la ronda de besos, doña Carmen se situó en el centro y comenzó a cantar, coreada por sus amantes seguidores:

-El que duerme eternamente

en el fondo de la mar

está soñando conmigo

y no quiere despertar.

Cuando un guapo marinero

se encandila por mi amor

yo lo cebo con mis carnes

y le arranco el corazón"(...)

El resto de canción no lo recuerdo, pero cuando terminó, nos dejaron poner en pie y la estrella fue borrada, entonces todos comenzaron a danzar entonando cánticos en un idioma extraño que producía escalofríos:

—Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn...

—Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn...

—Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn...

Aquella salmodia se repetía una y otra vez, mientras doña Carmen bailaba de manera sensual, besando y repartiendo el brebaje entre cada uno de sus acólitos. La mayoría de ellos se había despojado totalmente de sus ropas y cometía actos de masturbación, sexo oral y fornicación mutua. La misma doña Carmen participaba como epicentro de unos actos que me niego a reflejar con mayor detalle. Sentí que unos fuertes brazos me rodeaban la cintura, alguien me agarraba desde atrás y me mordía el cuello. Era Conejo Floppy, que recibió un codazo en las costillas.

—¡Relájate, Doc! Es la fiesta grande: ¡diviértete! —Me agarró de la mano y me llevó a presenciar una escena que aún hoy tortura mi mente. Uno de los jóvenes novicios estaba de rodillas, bajo evidente efecto de los narcóticos, mientras Gabriel, con unas extrañas agujas de caña le tatuaba la piel. Los ojos planos de Gabriel transmitían entusiasmo, pero lo que me horrorizó no fueron sus ojos, sino su brazo. No estaba tatuando con su brazo izquierdo, sino con el derecho: el vendaje y el cabestrillo habían desaparecido, y, en su lugar, había un brazo entre verde y grisáceo, enjuto y cubierto de algo que parecían escamas, terminaba en una mano de dedos gruesos, cortos y palmeados que agarraban las púas de tatuar. Algo hizo click en mi mente, todo encajaba de manera retorcida. Conejo volvió a intentar agarrarme por la cintura.

—Aquí no, le dije —en esta ocasión fui yo quien tomó la iniciativa y le tiró del brazo— vamos allí, tengo algo para ti—. Salimos a correr y nos separamos de la multitud unos doscientos metros, llegando hasta la zona donde las barcas habían encallado. Conejo me seguía, confiado. Salté sobre una borda y miré en la zona de proa, había un arpón afilado, pero decidí agarrar una botella de vino de Jerez.

—¡Brindemos otra vez, Floppy!

Conejo sonrió, enseñándome los incisivos. Elevé la botella y golpeé con ella su sien. La botella se hizo añicos. Él se tambaleó y cayó de bruces, inconsciente. Quizá debí haber dejado que se ahogara sobre las dos cuartas de agua que había en aquella zona, pero algo me hizo alzarlo y echarlo dentro de una lancha. Eché la vista atrás, la multitud continuaba festejando, ajena de mí. Observé que algunos bailaban de una manera que resultaba aún más extraña que la del resto, eran movimientos imposibles, extraños estertores. Entonces me di cuenta de algo, las siluetas de quienes bailaban de manera desgarbada resaltaban en altura, a pesar de que danzaban encorvados. Quise verlos de cerca, la curiosidad podía más que el miedo. Volví sobre mis pasos, protegido por la oscuridad. Me eché sobre la arena y acerqué arrastrándome hasta poder vislumbrar claramente, a la luz de las antorchas y faroles, a aquellos que bailaban y participaban de maneras inimaginables en la repugnante orgía. Presencié una babosa amalgama formada por seres humanos y –para mi tortura— otros que no lo eran, o lo eran de una manera híbrida y depravada. La repulsión y alarma que sentí al ver el brazo de Gabriel no fue nada en comparación con la de ver aquellos engendros de pies palmeados y piel verde grisacea, de aspecto resbaladizo. Vomité al percibir el hedor que despedía aquella mescolanza de cuerpos viscosos que gemían proporcionándose placer. Podía escuchar las carcajadas de Doña Carmen, que erguía majestuosa su corona, gritando nuevos salmos mientras, desde el mar, emergían nuevos seres que se unían a aquel repulsivo apareamiento gritando alabanzas a la doña:

-K´rm´´mde My´rena...

-K´rm´´mde My´rena...

-K´rm´´mde My´rena...

Al escuchar aquellas salmodias malditas, mi cuerpo temblaba. A cada instante sentía nuevas arcadas que me hacían vomitar una maloliente regurgitación negra. Tenía poco tiempo, supe que en algún momento me buscarían para tatuarme y unirme a aquel extraño y viscoso aquelarre. Salí corriendo de nuevo hacia la zona del desembarco. Busqué el bote más alejado, creí que sería fácil de mover, pero empujar para hacerlo al agua casi me dejó exhausto. Recordé algo que me contaron cuando se encontró el cuerpo de la señorita Tilton: Las corrientes del estuario cambiaban y te podían devolver al puerto, recé para que así fuera. Largué la pequeña vela y la suave brisa pareció colaborar empujando la lancha dirección a tierra, el banco de arena quedaba cada vez más lejos aunque aún podía escuchar, traídos por el viento, los alaridos y sonidos guturales, la cíclica luz del faro me proporcionó algo de consuelo. Tanteé el bolsillo trasero de mi pantalón, las tapas de cuaderno de notas estaban húmedas, pero el cuaderno estaba allí. Tenía que llegar a tierra y denunciar a las autoridades la existencia de aquella perniciosa secta, sus ritos depravados y el lavado de cerebro que realizaba para pervertir a los jóvenes por medio de sustancias ilegales. Había que denunciar también el más que probable asesinato de la señorita Tilton. ¡Había que acabar con todos ellos! Evitar a toda costa sus relaciones sexuales con entidades monstruosas y demoniacas. ¡Había que encarcelar a doña Carmen y a todos sus secuaces!

Las luces del puerto se hacían cada vez más grandes en mi retina. Febril, exhausto y sediento pude atracar y dirigirme, caminando descalzo, hacia el Royal Crown Inn. Allí me intentaría adecentar antes de ir a la comisaría de policía. Esos eran mis planes, que nunca cumpliría, ya que fui interceptado.

Arkham, 30 de Julio de 1932

Los días pasan rápido en mi apartamento del edificio de profesores residentes. Ni siquiera salgo a pasear, tampoco frecuento la biblioteca, ni la mensa. Pesadillas terribles me asaltan durante la noche y deseo quitarme la vida, pero cuando despierto escribo y escribo, eso me tranquiliza. Escribo todo lo que ocurrió, repaso aquellos días en mi mente, luego reescribo y vuelvo a reescribir. Si en algún momento se activa algún recuerdo y sale a la superficie desde lo profundo de mi mente, lo plasmo en las páginas de mi diario. Solo escribiendo descanso y me libero del recuerdo.

El Dr. Herbert East merece toda mi admiración, se ha portado no ya como un mentor, sino como un padre conmigo. Cuando recibió mi telegrama viajó personalmente con su automóvil, acompañado del Dr. Frank Rowman. Me buscaron por todo Newburyport, hasta encontrarme en los muelles y socorrerme. Me encontraron en estado delirante, me negué en un principio a subir a el automóvil, pero el Dr. East ordenó a Frank Rowman inmovilizarme mientras él me administraba un calmante por vía intravenosa. Cualquier otro miembro del departamento se hubiera visto en apuros para sujetarme, pero no el bueno de Frank. No era casualidad que el Dr. Herbert East hubiera escogido como acompañante al único de sus pupilos que había pagado sus estudios con una beca deportiva. Frank Rowman había ganado durante cinco temporadas el campeonato interuniversitario de lucha libre en la Ivi League. La llave aplicada por mi compañero de departamento y el calmante que me inyectó el catedrático hicieron que el resto del viaje de regreso transcurriese de manera placentera.

Arkham, 10 de agosto de 1932

Mi rutina de trabajo se va estabilizando desde el regreso. Sigo las instrucciones de mi mentor, el Dr. East, quien parece tener como una prioridad mi recuperación. Le agradezco tanto su dedicación, acude puntual cada mañana y me ayuda a despertar. Le comento el contenido de mis sueños mientras él los anota con detalle. Después del desayuno y una ducha relajante, me dedico a escribir durante toda la mañana. El almuerzo me lo trae el mismísimo doctor East, que no cree adecuado para mi equilibrio actual que me dedique a comer rodeado de bullicio en la mensa. El doctor repasa las hojas escritas en mi cuaderno y las arranca para su posterior estudio. El cuaderno queda siempre en blanco, es el método que me aconseja para superar los recuerdos traumáticos: plasmarlos y perderlos de vista. Tras el almuerzo, el Dr. East me administra un medicamento experimental y me induce un trance hipnótico que renueva totalmente mis ánimos para volver a escribir hasta la hora de cenar, entonces volvemos a repasar notas y el doctor me induce a un sueño reparador, que dura toda la noche.

Arkham, 29 de agosto de 1932

Los malos sueños han desaparecido, tampoco me abordan recuerdos inquietantes. Todo gracias al Dr. East, mi abnegado mentor, que sigue honrándome con sus visitas diarias a mi apartamento del campus de Misckatonic. Cada día escribo menos, porque cada día es menos lo que me inquieta. Ya solo acuden a mi memoria recuerdos de la niñez, por ejemplo, hoy me recuerdo con siete años, comiendo manzana recubierta de caramelo, acompañado de mi madre. Ya no hay temor ni rabia en mí, creo que pronto estaré preparado para volver a mis tareas ordinarias de investigación y a impartir clases. Claro, que todo dependerá de lo que determine el Dr. East. Estoy bien así, añoro pocas cosas, quizá leer un poco. Miro hacia la pared blanca frente a mi cama y hecho algo en falta, aunque no sé qué es. Quizá sea un anaquel de libros, aunque no recuerdo haberlo retirado, ni que estuviera en ese lugar. Mis libros reposaban sobre unas estanterías de madera oscura, empotradas en un hueco que ahora no existe. De todos modos, y aunque no lo hecho tanto en falta como para preocuparme, lo anotaré en el cuaderno para tratarlo en cuanto llegue mi admirado Catedrático: así tendremos algo de qué hablar, lamentaría mucho disgustarlo con el cuaderno vacío.

Arkham, 8 de septiembre de 1932

He recordado el día de acción de gracias, ahora recuerdo que la casa entera olía a pavo asado y que mamá hacía salsa de arándanos como acompañamiento. Será un buen tema del que conversar con el Dr. East.

Arkham, 18 de noviembre de 1932

No sé qué escribir, nada acude a mi mente, nada me inquieta. Necesito algo que contar al Dr. East. Quizá una cosa, una nimiedad que me ha ocurrido esta mañana. Se me ha caído la estilográfica al suelo, bajo el escritorio y al agacharme a recogerla he visto algo escrito en una de sus patas. No sé qué podrá significar la frase: Salino estuvo aquí.

FIN

Agracecimientos:

Quiero agradecer la inspiración de este relato a la buena gente de Twitter. Sí, aunque parezca un arcano secreto quiero decir abiertamente que hay buena gente en Twitter: gente creativa y de conversación enriquecedora; por orden de aparición:

@RubenGarCo, también conocido como Salino, el de las historias.

@conejo_floppy, que nos desveló la gran invocación.

@GabrielMaronda, de extraños pies y habla entrecortada.

@Fran__Roman, buen luchador mejor estudioso.

@Macoco G.M., el loco profeta del Flipobochornismo Primigenio.

@RRLpez, sabio divulgador de las Ciencias Miskatónicas.

@tellemanue, mi hermano, Manuel Téllez Romero, tatuador, master y guardián lovecraftiano.

Contacto:

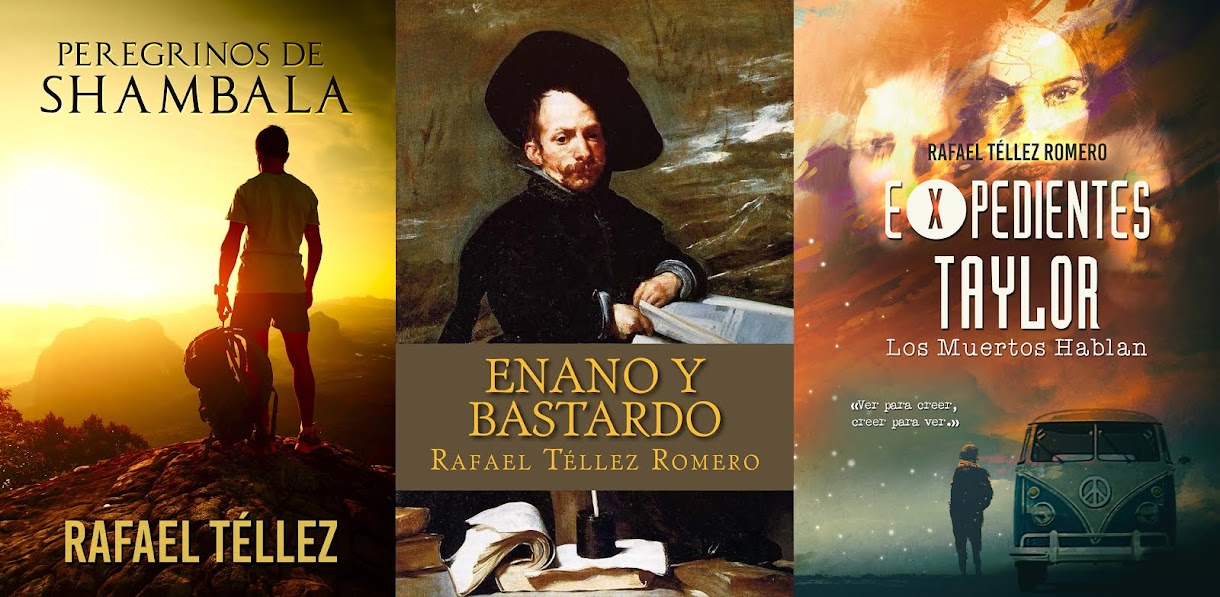

Si te ha gustado el relato, puedes conocer más obras el autor en: www.rafaeltellez.es

O a través de Twitter en: @Viaj_Iniciatico y @DrtaylorPsychic

Licencia:

"La Llamada de Doña Carmen" se encuentra bajo licencia creative commons 4.0; se permite distribución no comercial citando al autor.

Se agradece la publicación y difusión sin ánimo de lucro del presente relato; citando al autor y su web: www.rafaeltellez.es

Para usos y explotaciones comerciales de la obra, contactar con el autor en www.rafaeltellez.es, podremos llegar a un acuerdo.